随着全球人口的不断增长和资源环境的日益紧张,传统农业正面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,提高农业生产效率、减少资源浪费并确保食品安全,农业物联网(IoT)应运而生,并逐步成为未来农业发展的必由之路。物联网与农业的深度融合,不仅改变了传统农业的生产方式,更深刻影响了农业产业链的重构和农业生态的改善。

农业物联网,简而言之,是通过传感器、无线通信技术、云计算和大数据等现代信息技术,将农业生产中的各个环节(如种植、养殖、加工、物流等)进行智能化连接和管理,实现农业信息的实时采集、精准控制、远程监控和智能决策。这一技术体系不仅极大地提高了农业生产效率,还促进了农业资源的优化配置和环境保护,是现代农业发展的重要方向。

环境监测与控制

通过安装传感器,物联网可以实时监测温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等环境参数,并根据作物的需求进行自动调节。例如,在温室种植中,农业物联网可以实时监测温室内的各项环境指标,并通过智能控制系统自动调节温室环境,如开启或关闭通风设备、调节遮阳网等,为农作物创造最佳的生长环境。这些措施促进了作物的生长,提高了产量和品质。荷兰的一家农业公司就构建了一个智能温室,利用农业物联网监测和控制环境因素,实现了全年种植草莓,并且产量比传统方法提高了数倍。

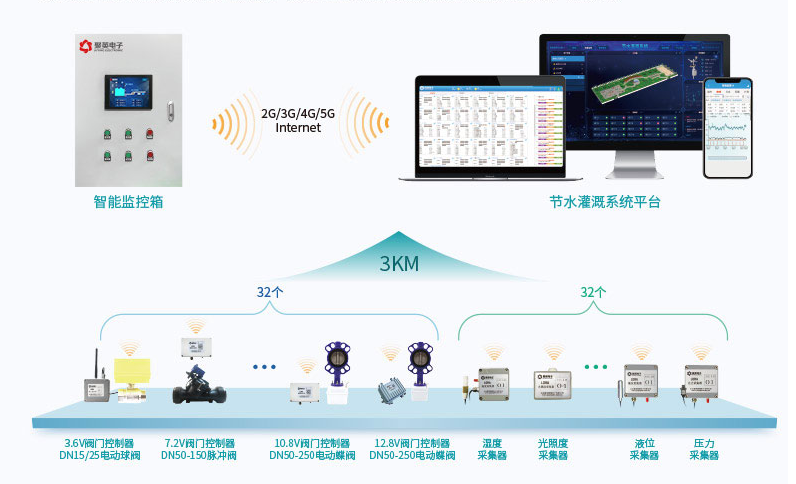

自动化灌溉系统

基于物联网的灌溉系统可以根据土壤墒情和作物需水情况,精确控制灌溉水量和时间,避免水资源的浪费,同时提高灌溉效率。在美国加利福尼亚州的农场,农业物联网被用于精准灌溉。安装在田间的传感器实时监测土壤湿度,只有当土壤干燥到一定程度时,才会自动开启灌溉系统。这种方法显著减少了用水量,同时提高了作物产量。而在印度,为了应对干旱和水资源短缺的问题,一些农场开始采用基于物联网的智能灌溉系统。这些系统根据天气预报和土壤湿度数据,自动调整灌溉计划,大大提高了灌溉效率。

智能施肥管理

利用农业物联网,能够精确测量土壤养分含量,并根据作物的生长阶段和需求,实现智能施肥,减少肥料的浪费和对环境的污染。智能施肥系统可以根据土壤肥力数据,精准调配肥料配方,通过自动施肥设备,实现按需供肥。这不仅提高了肥料的利用率,还减少了土壤污染,有助于提升农产品的质量和安全性。

病虫害预警与防控

利用图像识别技术和大数据分析,物联网系统能够识别农作物的病虫害症状,并通过安装在田间的摄像头实时采集农作物的图像信息。一旦发现病虫害,系统结合气象数据、作物生长周期等信息,预测病虫害的发展趋势,并及时发出预警。农民可以通过手机、电脑等终端远程监控和管理农业生产,及时采取措施防治病虫害,避免了病虫害的扩散和蔓延,减少了农药的使用量,降低了农业生产成本。

农业资源优化利用

农业物联网能够实时监测土壤、水源和气候等农业资源信息,帮助农民做出更加科学和合理的决策。通过数据分析和预测,农民可以实现区域农业的统筹规划和资源优化利用,提高农业生产的整体效益。例如,在干旱地区,物联网系统可以根据土壤湿度传感器的数据,自动开启灌溉系统,当土壤湿度达到适宜范围时,又自动关闭,实现了水资源的合理利用。

农产品安全溯源

通过记录农产品的生长环境、生产过程和流通环节等信息,农业物联网可以实现农产品的安全溯源,保障消费者的权益和健康。消费者可以通过扫描农产品上的二维码,了解农产品的来源、生产过程和质量检测等信息,增强了消费者对农产品的信任度。

智能化设备普及

智能化设备包括物联网硬件设备、自动化农机设备、机器人、无人机等。这些设备具备更高的智能和自主性,能够自动完成播种、施肥、采摘等农业生产任务,大大提高了农业生产效率。例如,无人驾驶拖拉机可根据传感器和地图数据自动行驶、施肥等;智能农业机器人能够高效地完成播种、除草、采摘等工作;无人机则可以用于农田的病虫害监测和精准施药。这些智能化设备的应用,减轻了农民的劳动强度,提高了农业生产效率和质量。

促进农业产业链的升级和重构

农业物联网打通了农场到餐桌的全产业链业务流,实现了集财务、采购、销售、生产、库存等诸多业务单元的精细化管控。建立完善、规范、精确、协同的信息化管理平台,提升了农业企业的运营效率和管理水平。同时,农业物联网还实现了全产业链的“三层”质量追溯体系,可实现信息实时查询和响应,确保了农产品的质量和安全性。

综上所述,农业物联网在农业中的应用为农业现代化提供了有力支撑,为推动农业现代化发展做出更大的贡献,引领农业向更加智能化、精准化、高效化的方向发展。